人生をかけ続けていきたいことは、なんだろう。長い時間をかけないと得られないもの。

ライフワークの一つに、美術史を理解するということがある。その風土からなるものを自分の目で見て、感じて、確かめたい。それがただ覚えるのとは異なる、理解。生きているその時々の興味を繋ぎ合わせ、網目上に深度を下げてゆく作業。なので旅の先でその土地の美術館へ訪ねること、私には大きな意味がある。

スウェーデンの国立美術館へ訪れた時、日本ではあまり出会うことのないスカンジナビアの国々の作品に多く出会った。幽玄な世界、静かな青。特にノルウェーの作品は、圧倒的な自然が描かれ、北の果ては一体どんな世界なのかと、絵の先に思いを馳せた。フィリピンではヴィヴィットな色遣い、日本人の私は知ることもなかった内戦を主題にした作品など、私の知らない流れる血があることを知った。そこでしか生まれない表現に出会うと、心打たれる。その土地の風土や歴史を淡々とした概念でなく、私的な言葉で語ってくれている表現を見つめれば、その土地や時代に心を寄せることができる。私にとってはそれが、理解。どこの本に載っているでもない、自分なりに時間をかけ、ピースをはめてゆけることが、嬉しい。

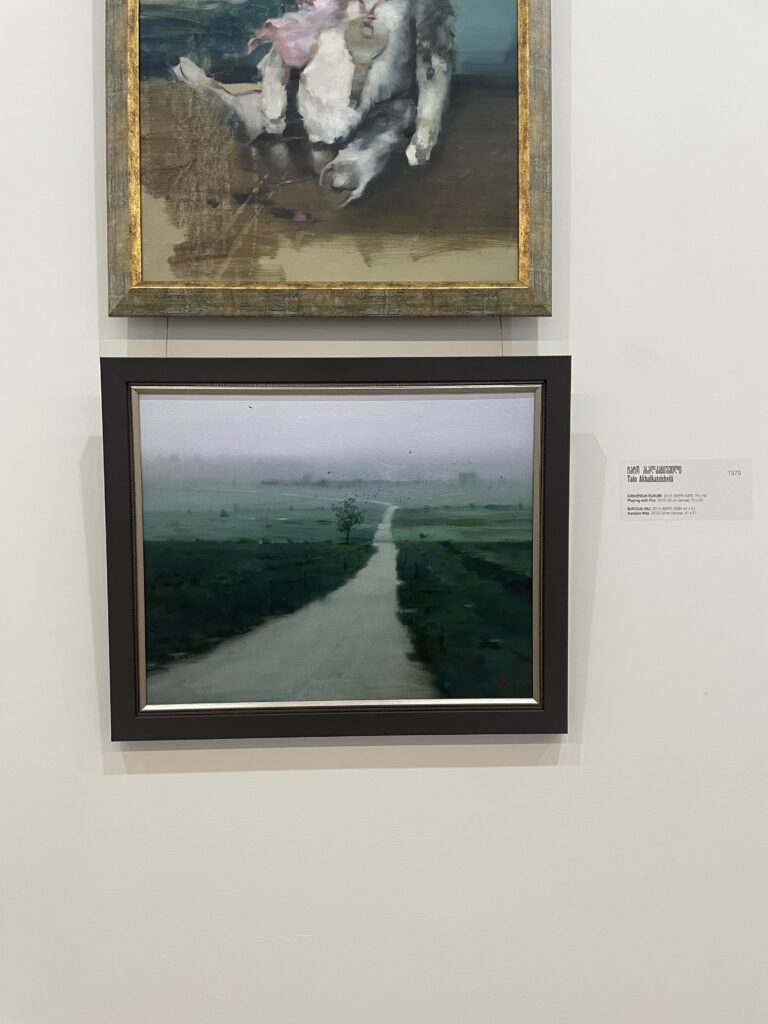

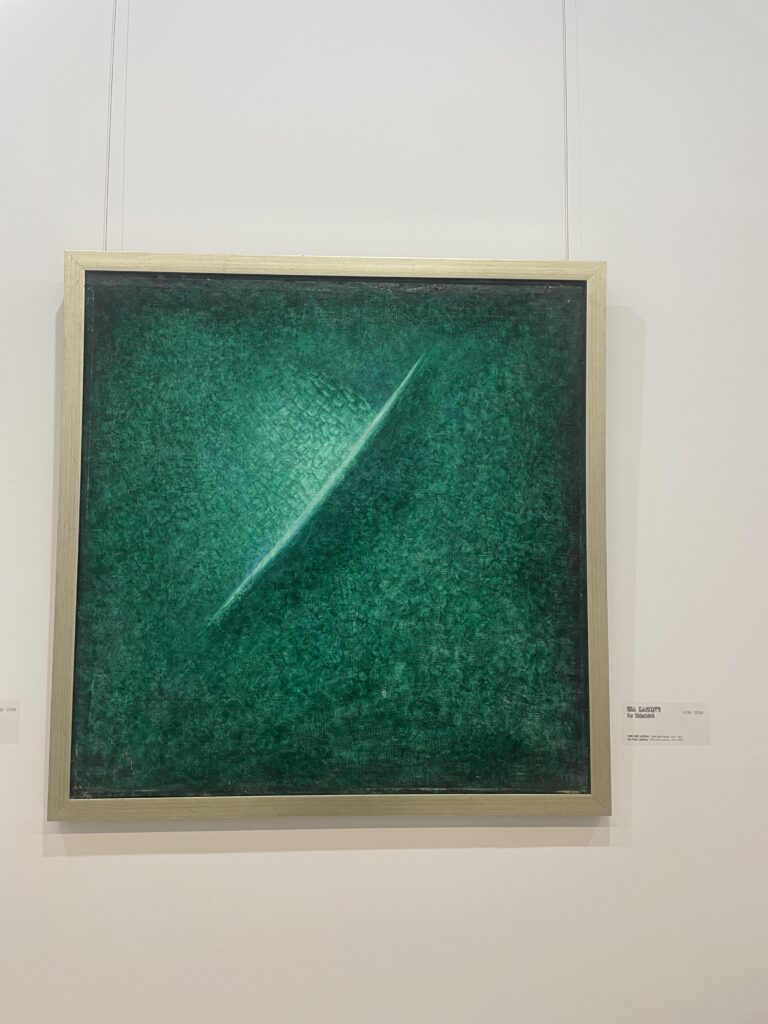

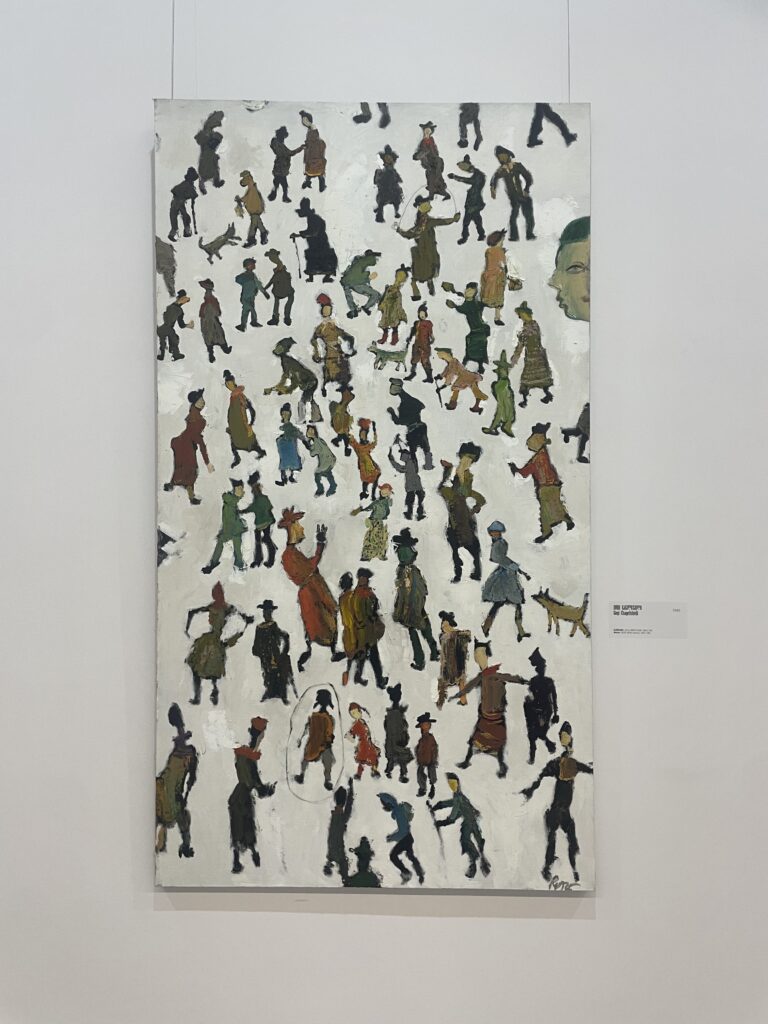

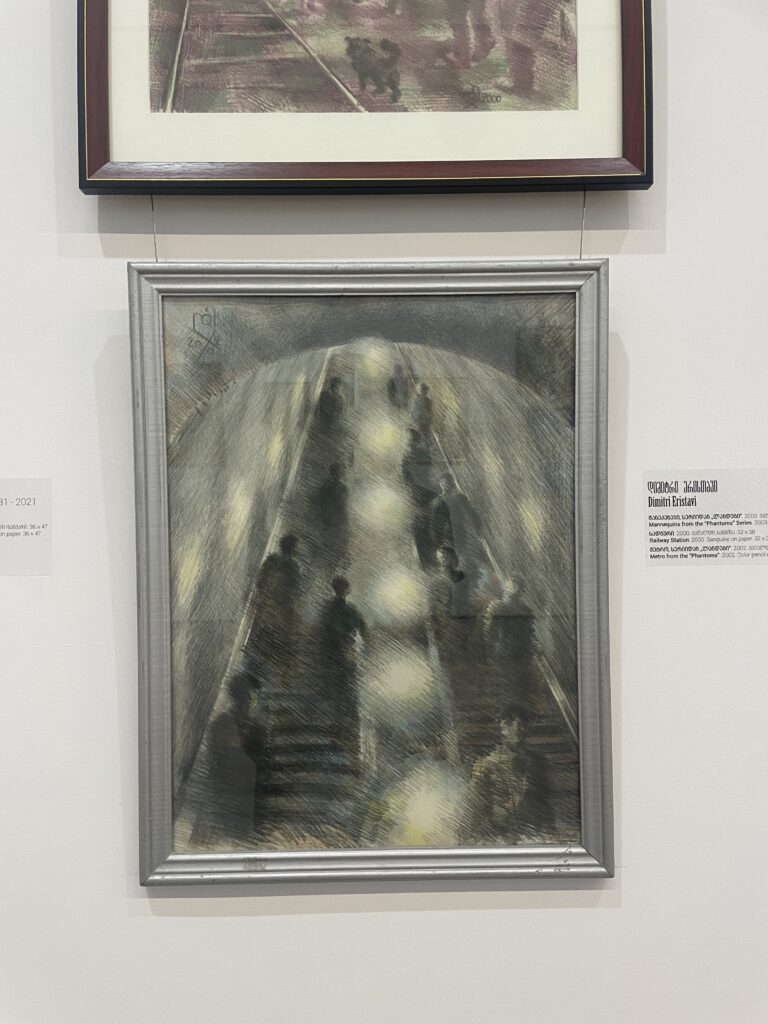

写真ではあの感動は伝えきれないけれど、覚書。

平日の美術館は、驚くほど空いていた。真っ白で無機質な空間の中で、興奮し、喜びで満たされていた私は多分虹色にでも発色していたんじゃないかな。笑

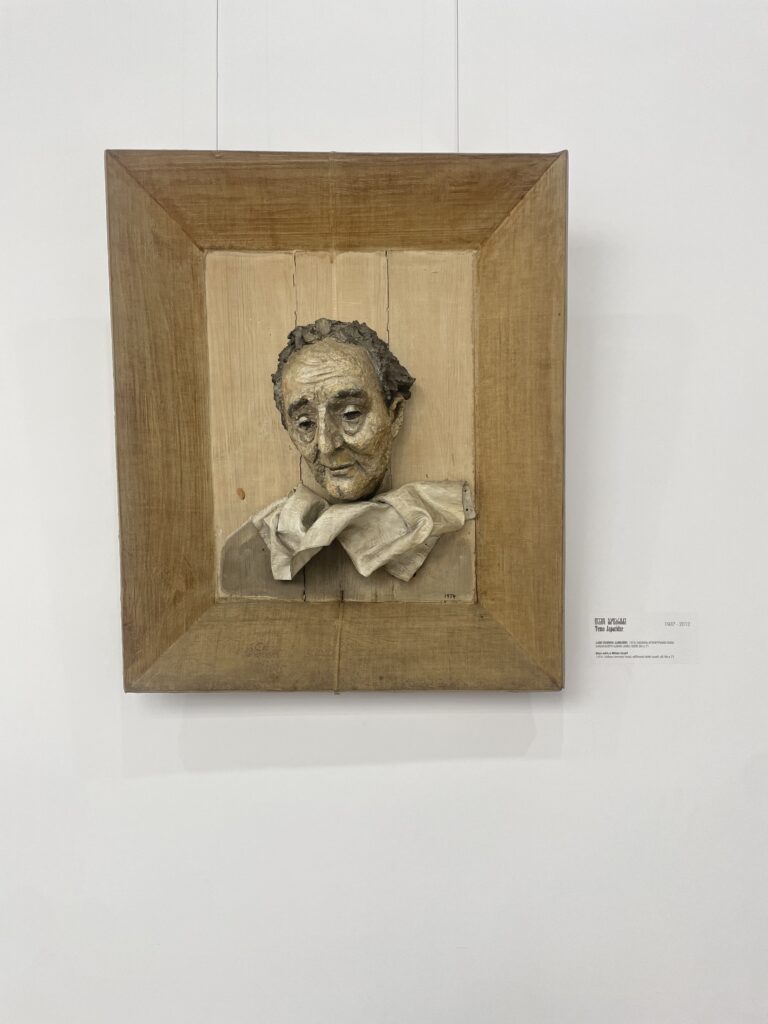

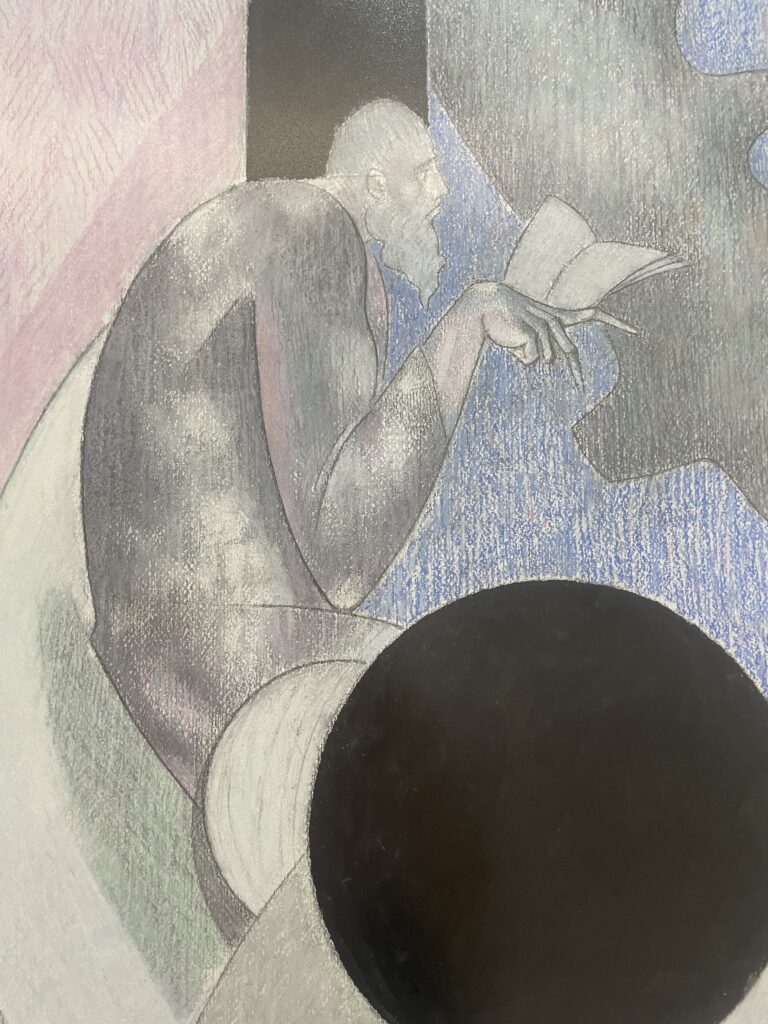

作家の作品ごとに部屋が分かれているので、一人の作家の作品を見比べることができる。生涯、一貫した作風で描き続けた作家もいれば、一人の人間の中にある多面が表れた作家もいる。自分を解放するために、喜びを放つために、描くことの目的はそれぞれだけれど、その内を垣間見ることができた時、人という生き物の不思議に触れたようで、愛おしく思う。

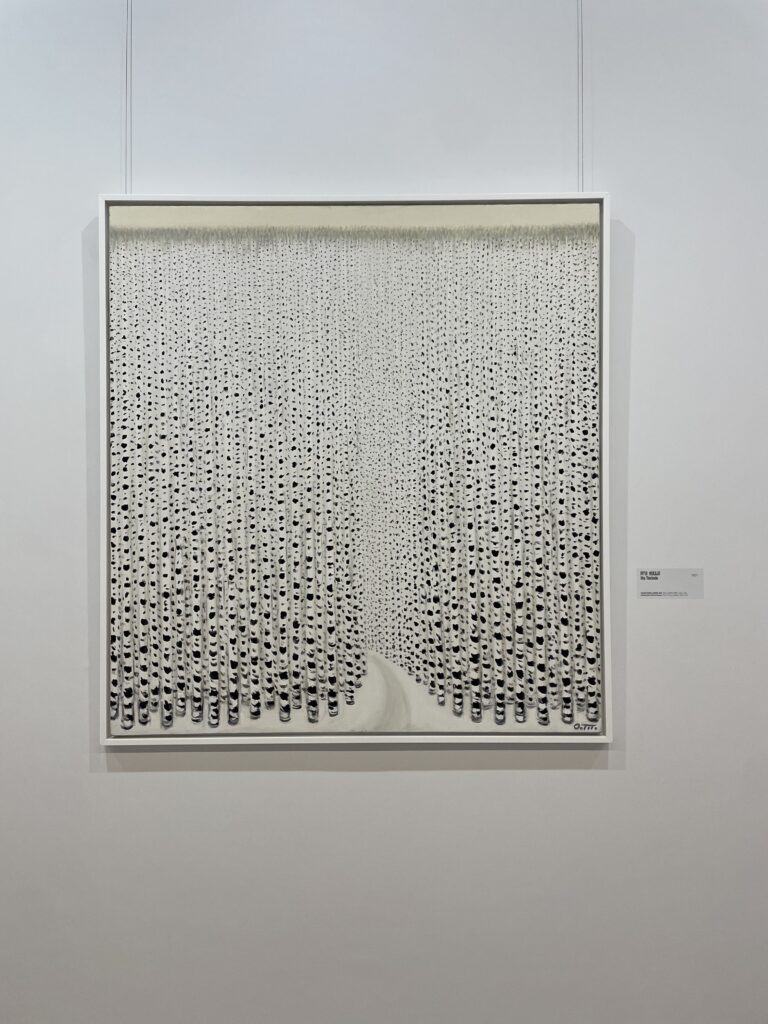

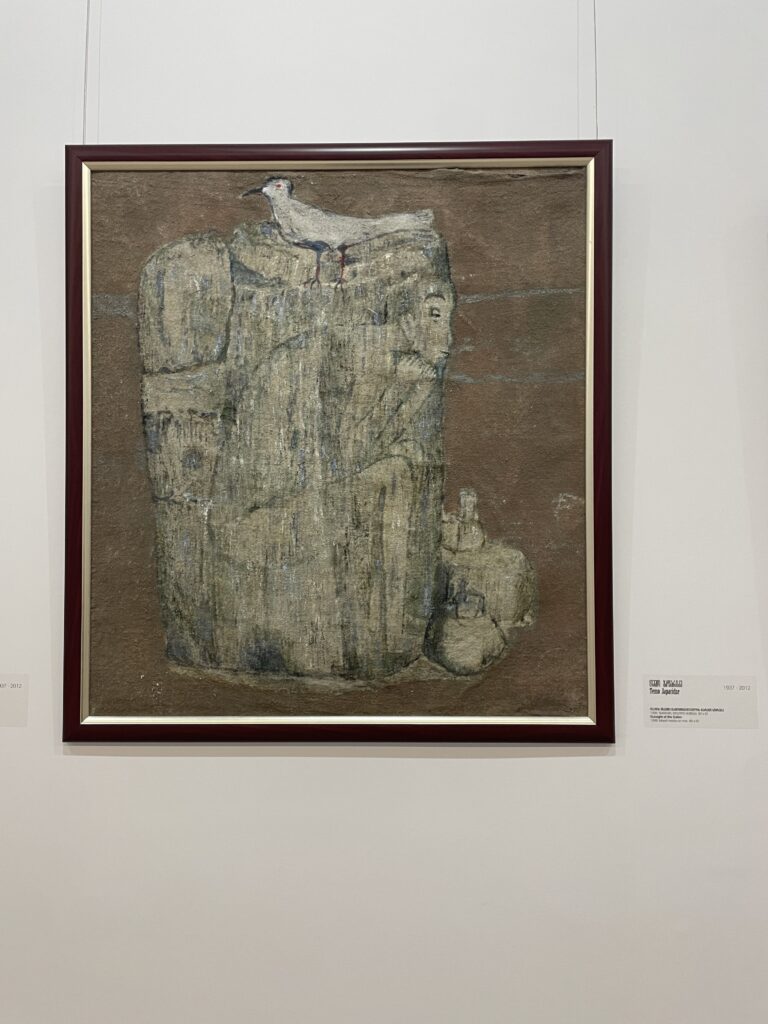

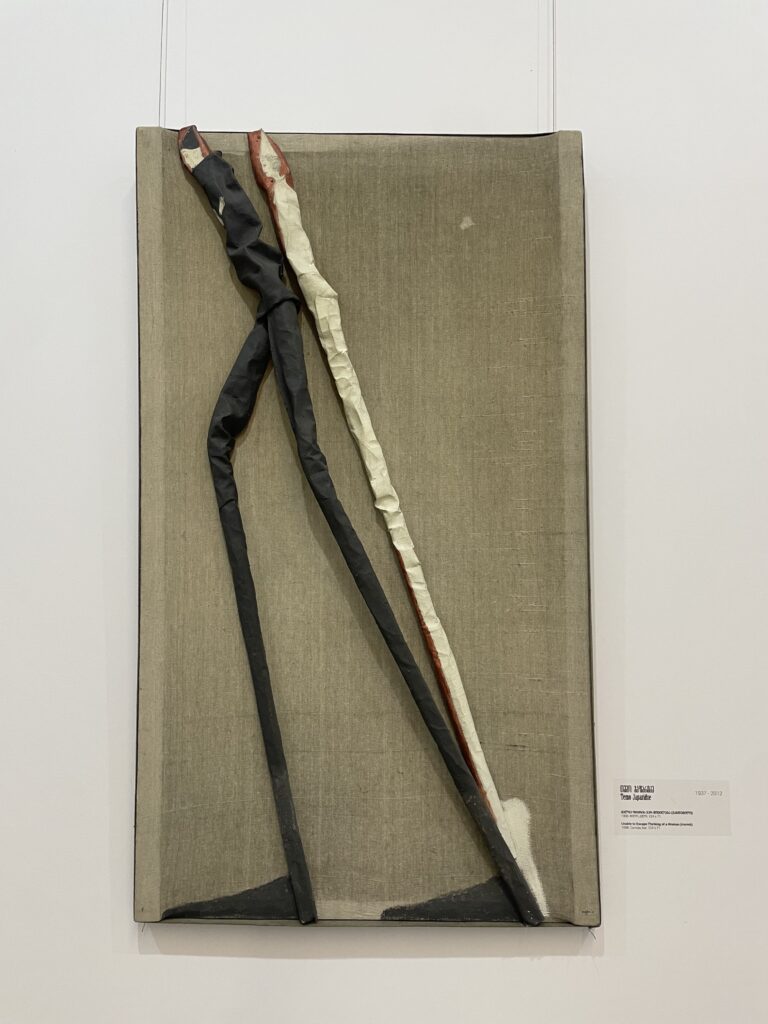

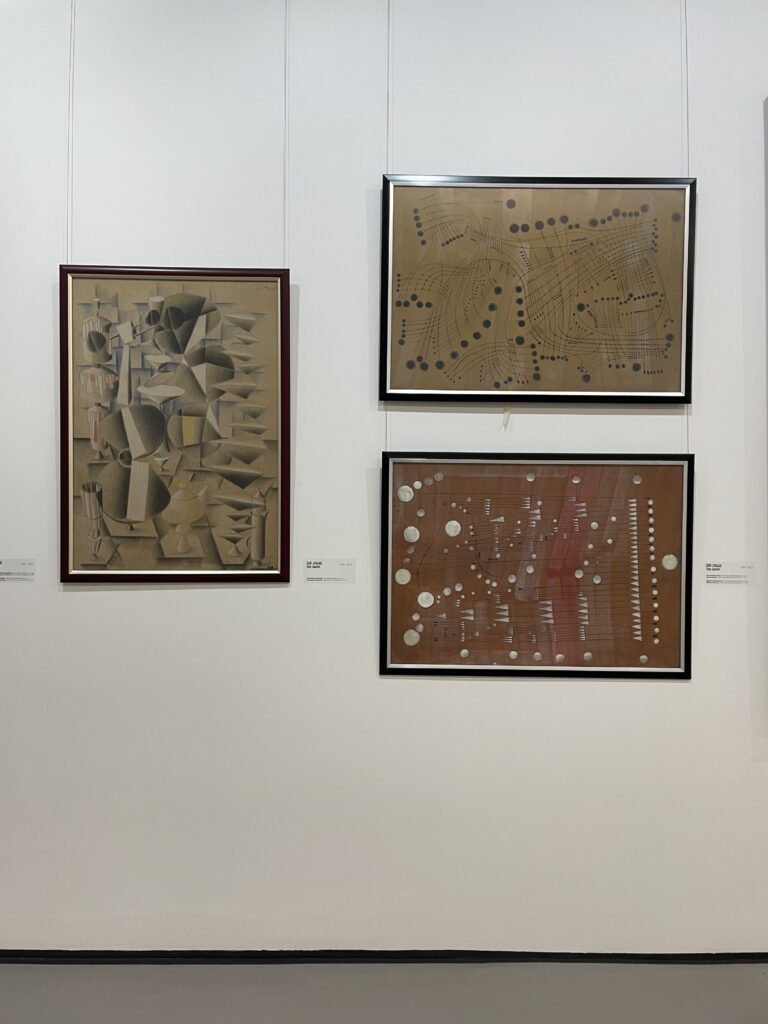

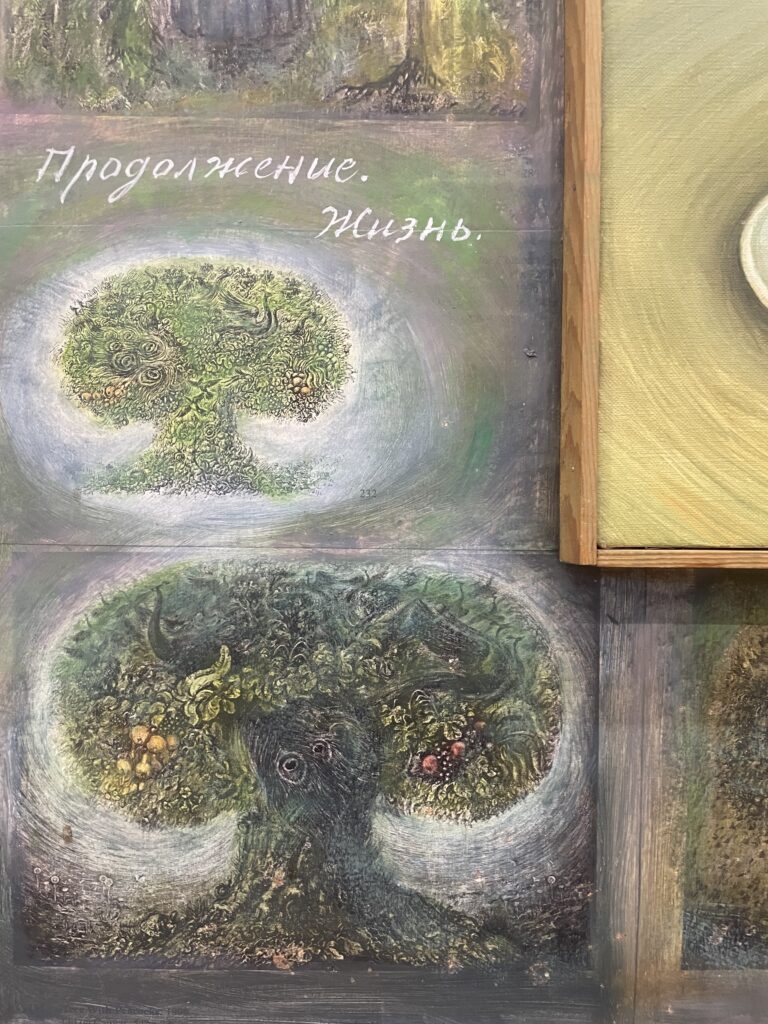

共通のモチーフだけれど、様々な表現を試みている作品↓どことなくニヒルで剽軽さもあるけれど、柔らかな色使いに惹き込まれる。素材を実験していて、晩年の盛り上がった壁像のような作品まで褪せない。

一貫性のある宗教画を描き続けた作品達もある↓

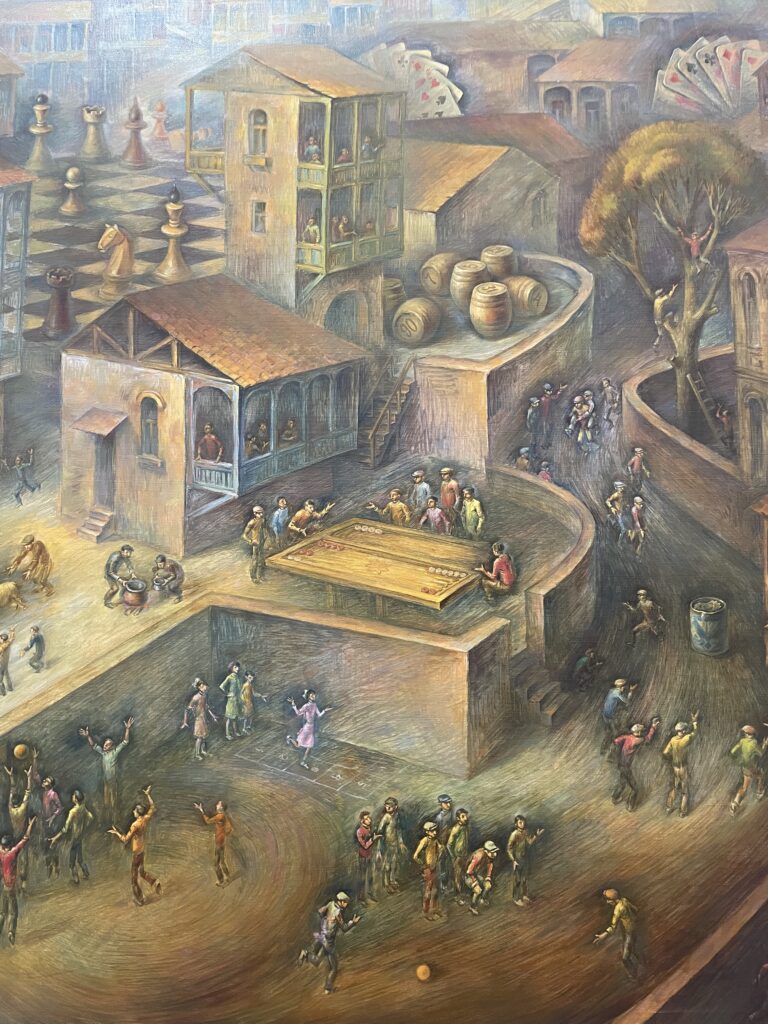

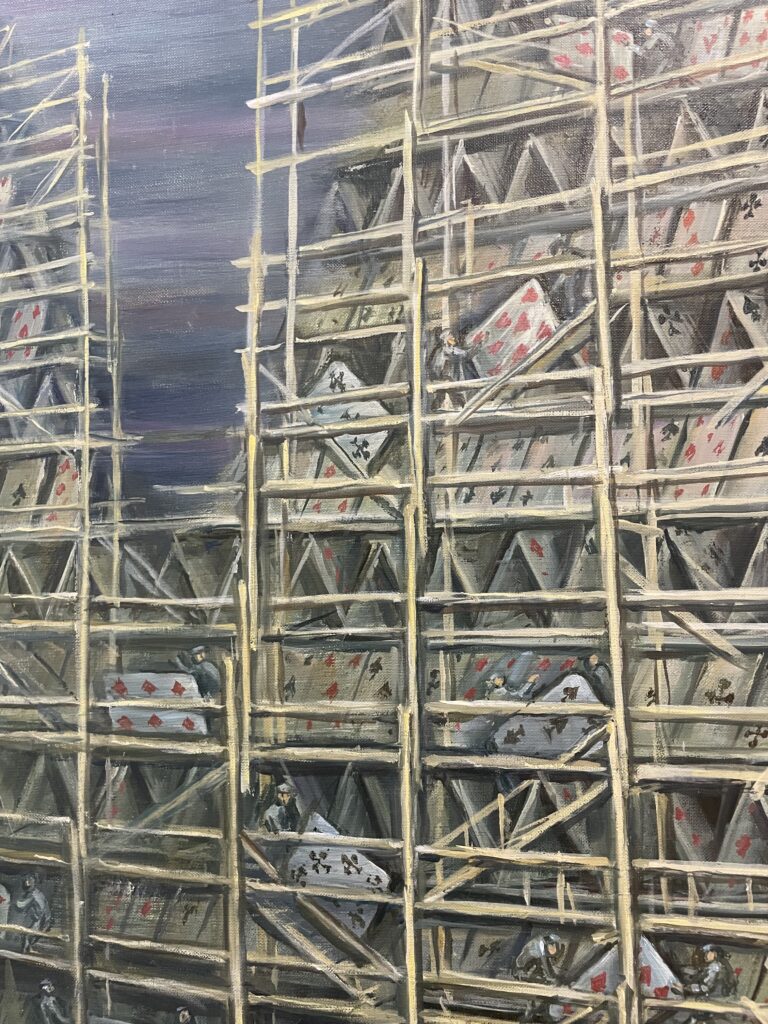

叙事詩をもとに描いている作品らしいけれど、このファンタジックさや緻密さに大興奮、ずっと見ていたい。

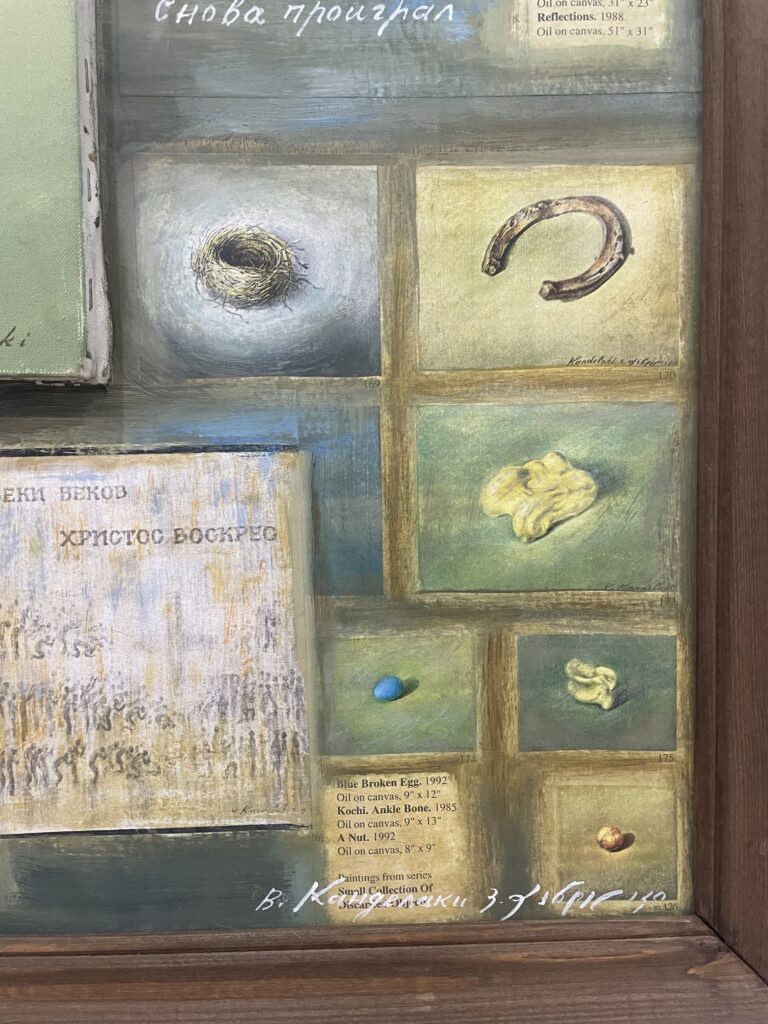

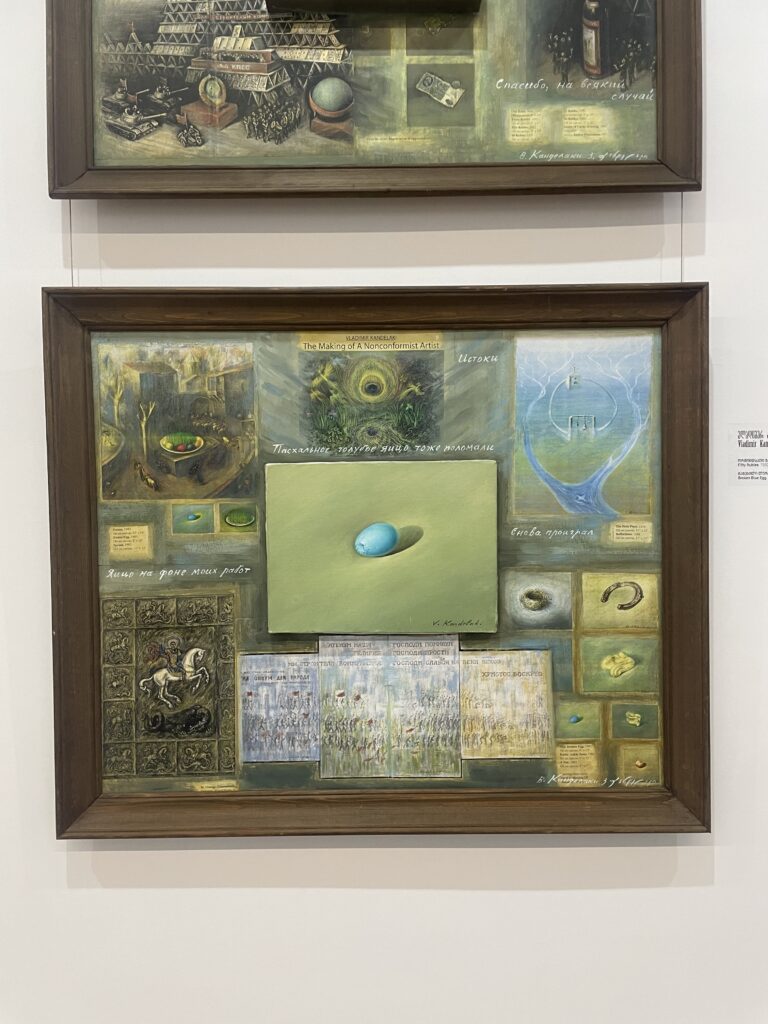

青い卵や耳骨のモチーフ、面白い。

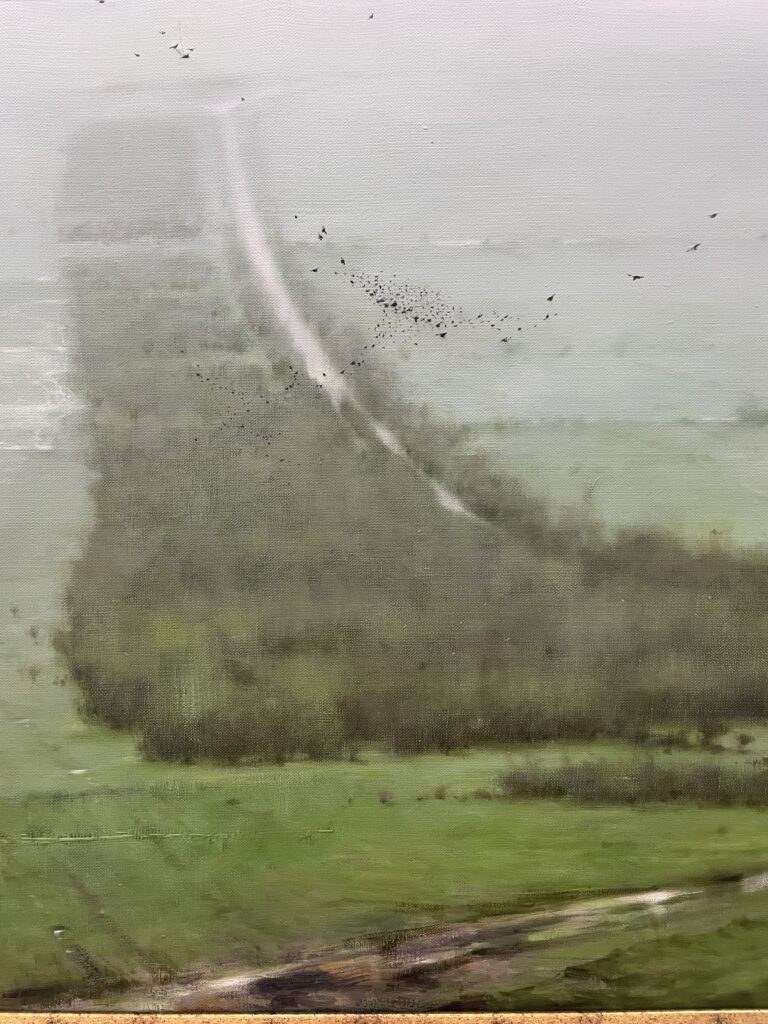

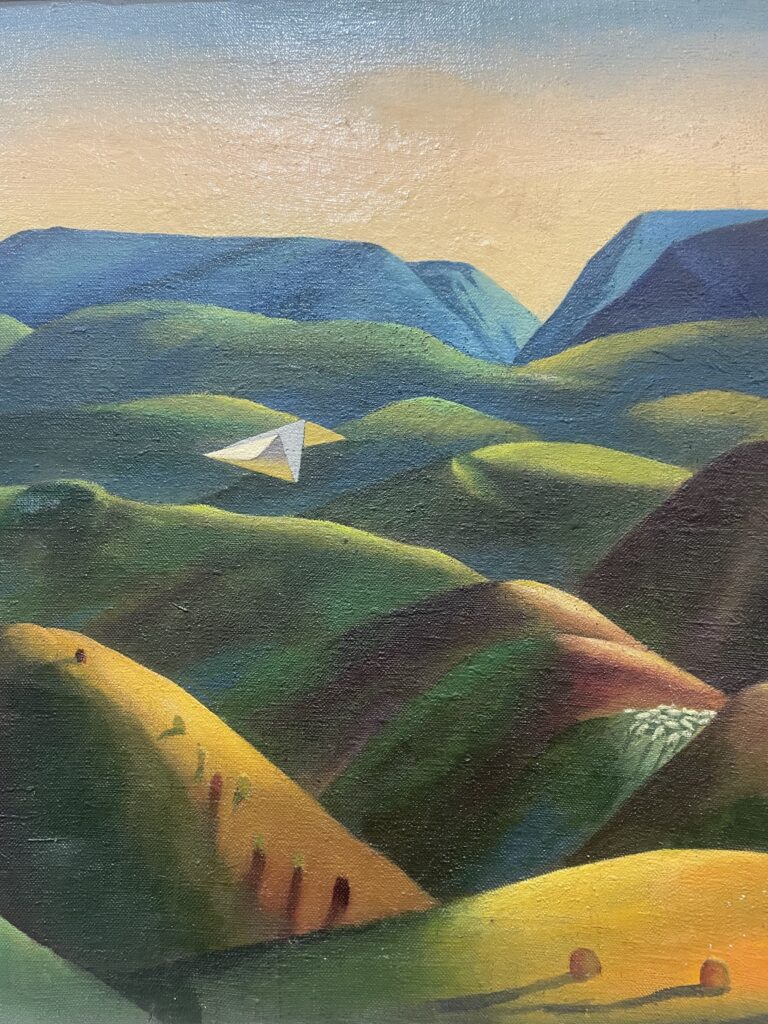

絵の前に立つと、ひんやりと湿った草のにおいに包まれているような気がしてくる。写実のようで象徴、好きだったなぁ

ほとぼりを冷ましに一階のカフェでアイスコーヒーを飲みながら必死でメモをした。

好きなものをシンプルに好きだと思えなくなってしまうことがあった。こんなに好きだった絵画は、格差から生まれるものだと知ることで、純粋に楽しめないことが辛かった。自然のように、全ての人に開かれたところに身を置こうと思ったのに。芸術は確かに格差から生まれる構造にあるけれど、決してそれだけではないよな。人の心の、奥のところにちゃんと根ざしてるものがある。そういうことに触れること、自分でも呆れるほど、好きなんだなって思う。そしてやっぱりこの震えを伝えられたら良いなと思う、十年前から変わらずに。いつかこの文章を見て、恥ずかしいなと思う日が来るだろうか、それともちゃんとライフワークとしてプラド美術館でボスの快楽の園やアッシジでジョットのフレスコ画、リトアニアでチュルリューニスの絵を見にいけているかな。本物の絵を目の前にした時に、泣けてくる気持ちをちゃんとずっと持ったままこの先も生きていけるかなと、自分への覚書。

ピンバック:Tbilisi5 馬というシンボル – my lone journey