アルメニアではエレバン国立美術館とディリジャン地方伝承博物館(Local Lore Museum and Art Gallery)に訪れることができた。

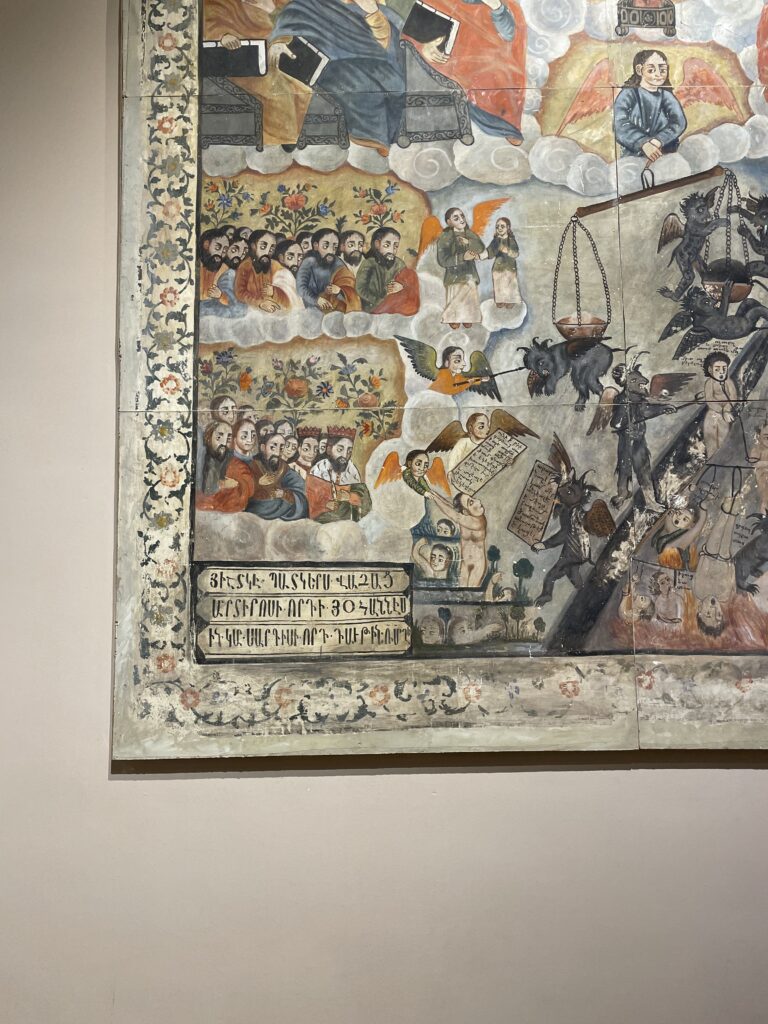

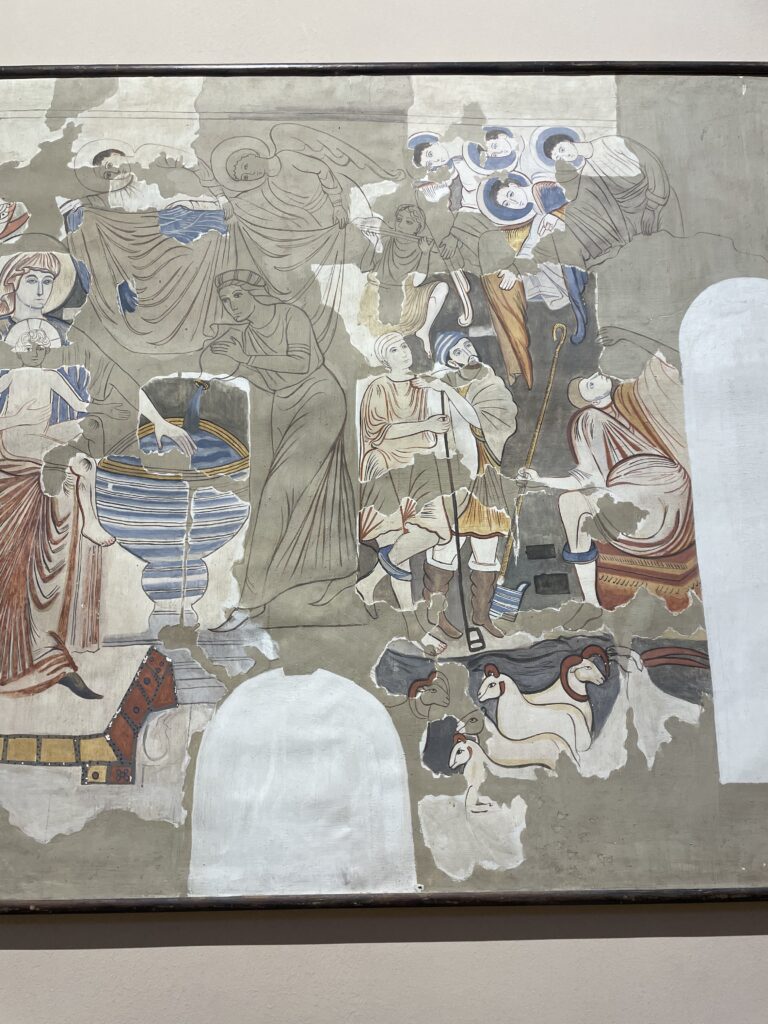

エレバンの中心地にある国立美術館は改装中だったこともあり、外観の立派さに対してあまりアルメニアの作品に触れることができなかった。けれど、とても印象的だった部屋がある。修復画?模倣画?の部屋だ。大きなホールに、幾つもテンペラの宗教画がかかっている?!とよく近づいてみると、ヒビや剥がれもそのままに描いた巨大な(実物と同じサイズ感なのだと思う)模倣画だった。

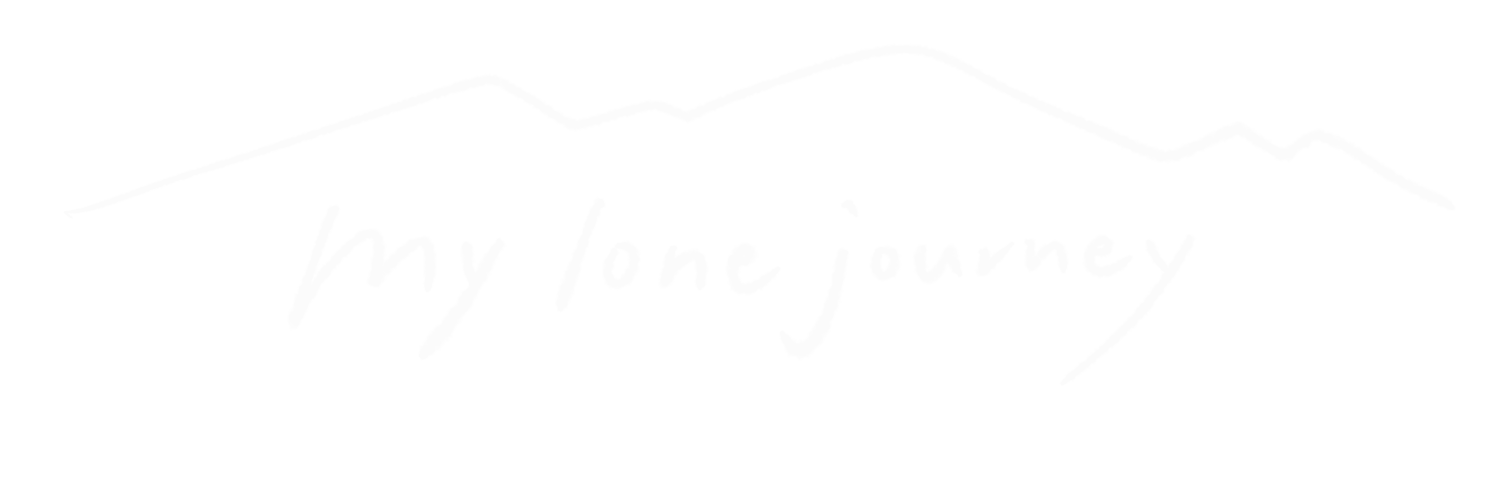

どこからどうみてもモザイク画。よーく近づいてみると…

キャンバスに一つ一つタイル風に描いてある….!?!?

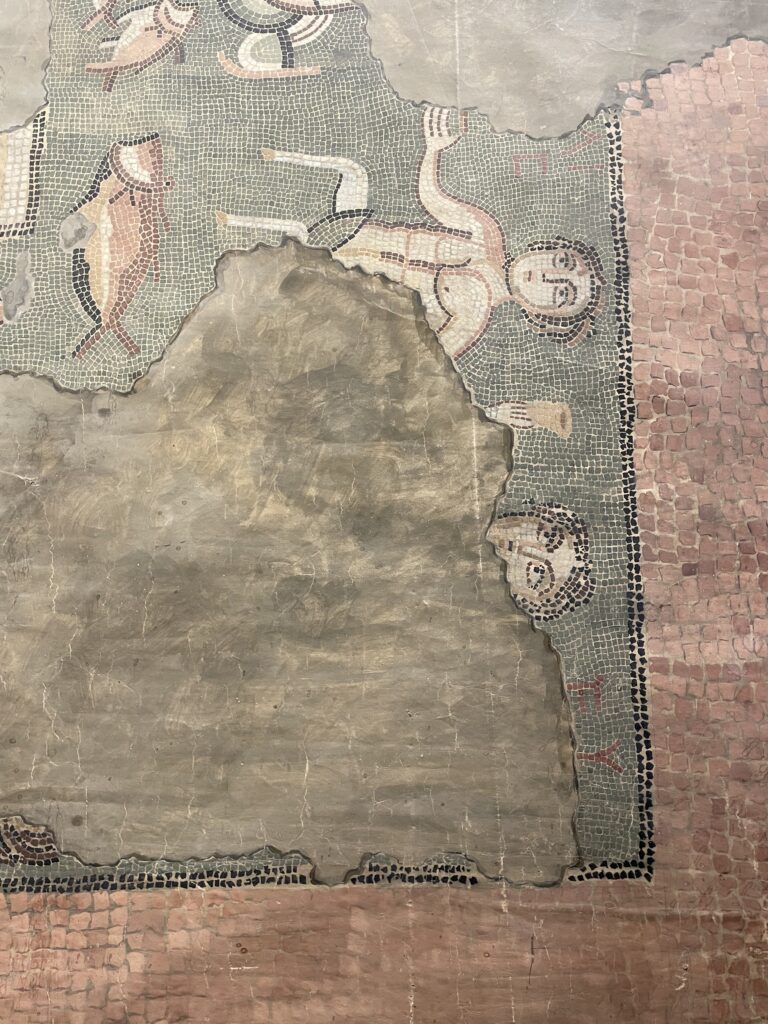

東ローマ側の人々の表情は西側ともロシアとも異なり、目鼻立ちの明確な表情。その土地にいる人々と同じようにその風土から成る神の顔になる。当たり前だけれど、面白い。

ないところも描く。

石壁のような絵、引っ掻きひとつひとつ、凄すぎる…

圧巻の修復絵画の世界。

○

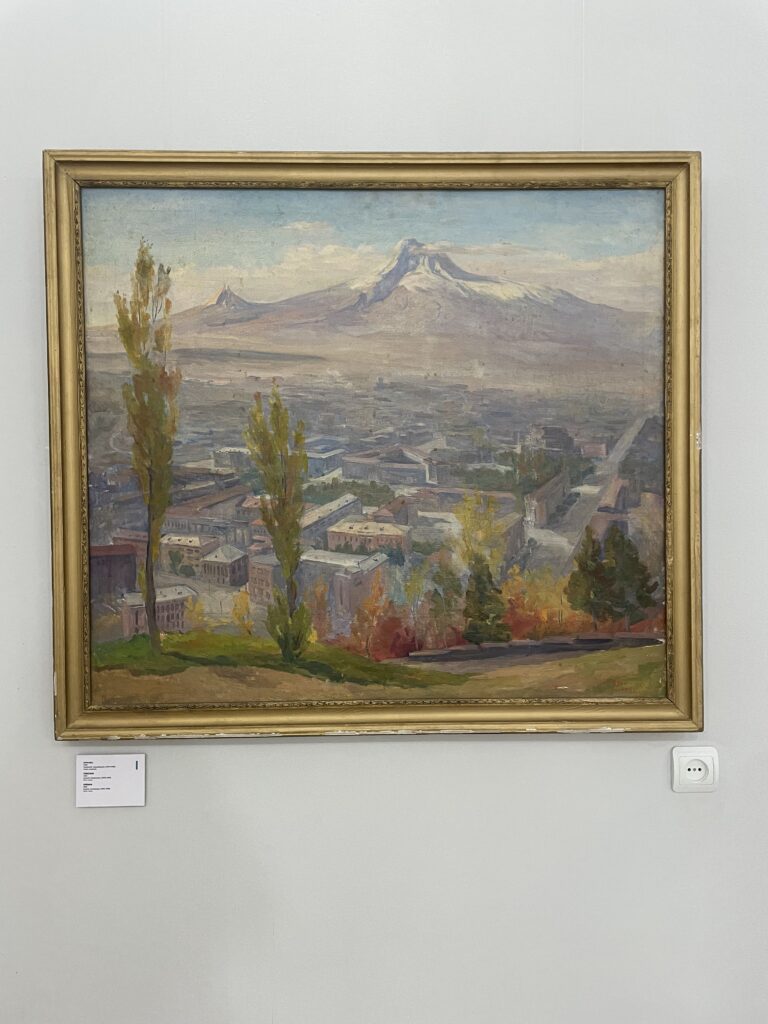

ロシア・ロマン派の画家イヴァン・アイヴァゾフスキーが描いた”アララト山を降りるノア”。旧約聖書に載るノアの方舟、地上に罪が広がってゆくことに怒りを覚えた神は、40日間にわたる大洪水を起こす。それでも神を信じたノアと、その家族や動物たちを乗せたノアの方舟が、アララト山に引っかかり、彼らが列をなしアララト山から入りてきたワンシーンが描かれている。宗教画に神秘的な世界観を宿らせるのはジョージア・アルメニアの教会内部ではあまり見られず(ルネサンス以前の描き方、表情に乏しいイコンが現在でも主流)、ロシア人らしい作品だと感じた。

ノアの方舟により救われた神に敬虔なアララトの民、この絵の通り、アルメニア人にとってアララト山がアイデンティティに刻まれていること、街を歩けばよく分かる。たとえ現在、トルコ領だとしても。

○

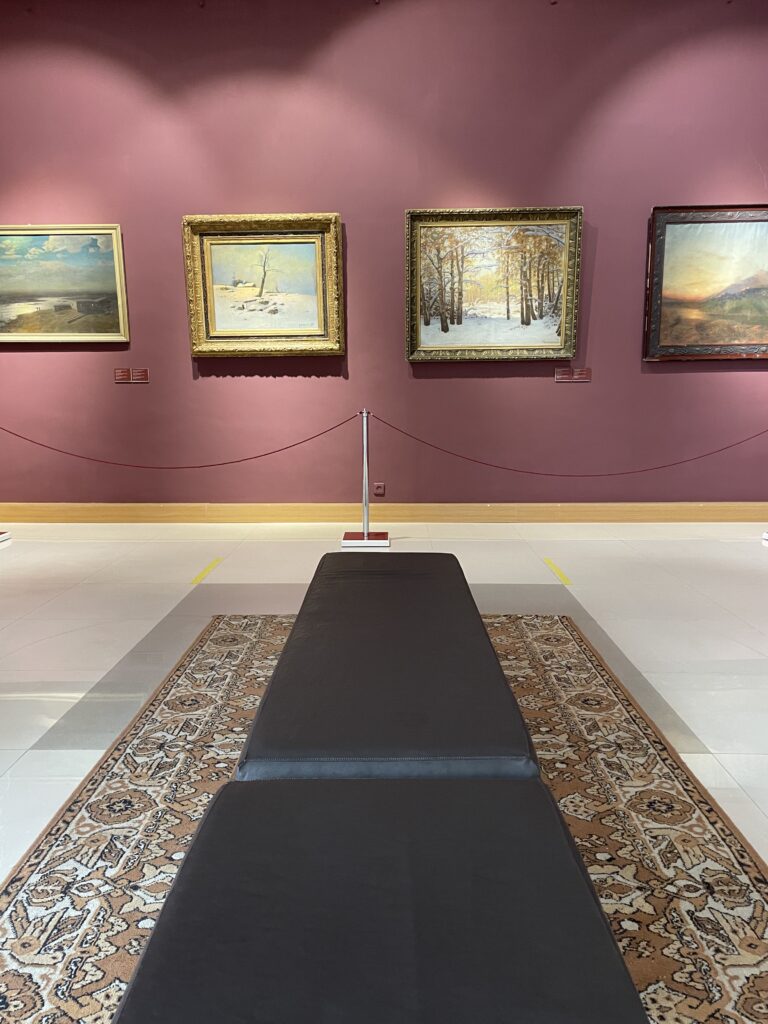

もうひとつ訪れたディリジャンの街のディリジャン地方伝承博物館(Local Lore Museum and Art Gallery)。小さいながらも充実した施設で、アルメニアの作品に触れることができた。

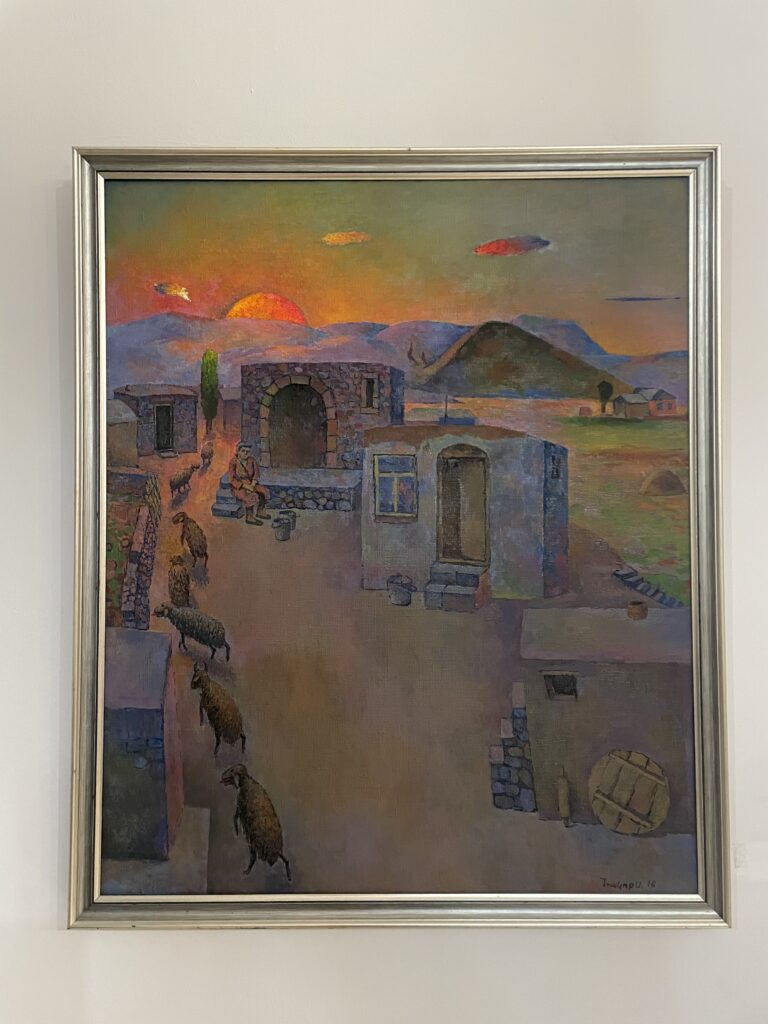

彩度を極限まで上げたような鮮やかな光が印象的。

アルメニアの伝統的な暮らし、キリムやチャイダンルック(2階建ティーポット)

アルメニアらしい太陽の色。でもフィリピンも思い出す。

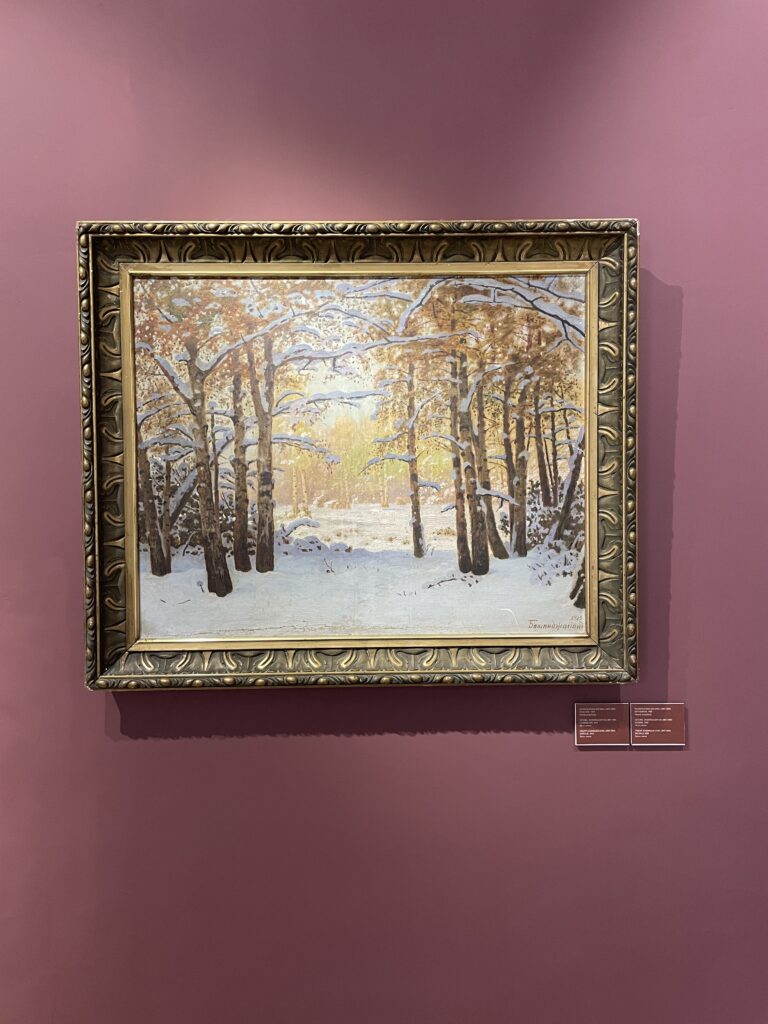

盛夏のアルメニアに居ながら思ったのは、冬の美しさだった。夏は暑さで、大地も植物もぐったりした表情をしてるけれど、冬、白い山間に雪を被った教会、モノクロのアルメニア…きっと美しいんだろうな。

ラバシュを焼いている絵を見て、偶然かもしれないけれど、ジョージアで出会うプリ・ショティを焼くパン屋はどこも男性だったのに、なぜかアルメニアのパン屋はどこも女性たちが切り盛りしていた?ことを思い返している。なぜだろう。ジョージアの釜は奥深くて、お腹の部分を釜にひっかけ、上半身を全て内部に突っ込み、(落ちるんじゃないか?ってほど)パンを貼り付けていた。(とても熱いらしい…)ラバシュを焼く女性たちは棒みたいなものを使っていたな。そういった違いもあるのかな。

絨毯が惹かれた館内、誰もいない静かな美術館で絵を眺めること、好きなことのひとつ。

ジョージアで見たロシアロマン・キュビスムの影響、またはその時々の社会的背景を描いたようなアルメニア作品には出会えなかった。あの精神性のようなものに期待していたので少し、残念だった。近代アルメニアは、イスラム国家・オスマン帝国トルコによるキリスト教徒の排除という名目でのジェノサイドの歴史を持つ。そういう時にこその芸術だと思うけれど、混沌としていて、社会が芸術にまで及ばなかったのかもしれないし、そういった叫びは排除されてしまったのかもしれない。

確かにジョージアとアルメニアは、たとえ陸続きの隣国といえども全然異なる世界観や文化があることからすると、表現の姿が変化することが当然なのかもしれない。でもこの国の秋や冬を、絵を通し想像することができたのもまた、良かった。