トビリシは様々な国に支配されながらもジョージア正教を守り抜いてきた敬虔深さを保ちながらも、宗教的寛容を掲げ、街にはモスク、シナゴーグ、ロシア正教、アルメニア正教と様々な祈りの場が点在混在する街だった。触れても形を変えないガラスや板のように、寄せ付けない強固さは裏を返せば脆いのかもしれない。柔らかなゴムのように受け入れる寛容さがあったからこそ、守り続けられるものがあるのかもしれない。そんなことを考えたりしていた。

2週間以上滞在していたトビリシでは、ほぼ毎日のようにどこかの祈りの場所へ足を運んでみた。数回滞在先を変えていたこともあって、近くにある教会を訪れたり、お買い物のついでに足を伸ばした。

街を歩いていると大雨が降ってきたので、近くのシナゴーグへ駆け込んだ。

初めて訪れたユダヤ教のシナゴーグはまるで大きな本を開いたかのようなシンメトリー。大学か図書館のような、学問の場という印象だった。夏の大雨が屋根に当たる音を響かせるシナゴーグ、絢爛なシャンデリアが光を煌々と光らせるも室内はどこか薄暗く、私も息を潜ませた。ダビデの星にメノーラ(7枝の燭台)など、ユダヤ教は個人的にどこか数学的で、シンメトリーな印象を持った。エルサレムには約500ものシナゴーグがあるらしいから、また現地で味わうのでは違うのだろう。

旧市街の坂の中腹に位置するのはイスラムの祈り、モスク。イスタンブールで見てきたパンを発酵させたようなふっくらとしたあの屋根とは異なる造りのモスク。煉瓦造り、塔の上にちょこんと卵のようにモスク屋根が置かれている。

内部に足を踏み入れるとようこそとにこやかに迎えてもらう、やっぱりイスラムの世界は優美で華やかな世界観。厳かというよりも。どこまでも連続する唐草紋様、青い花束のなかでしばし休憩。煉瓦造りのモスクの先には真夏の空と入道雲、そんな夏があったことを、忘れないために今こうして書いているんだなと、思う。強い日差しに肌がひりひり、目も眩しくて、時々訪れる祈りの場所はひんやりと、夏の喧騒を忘れさせてくれた。

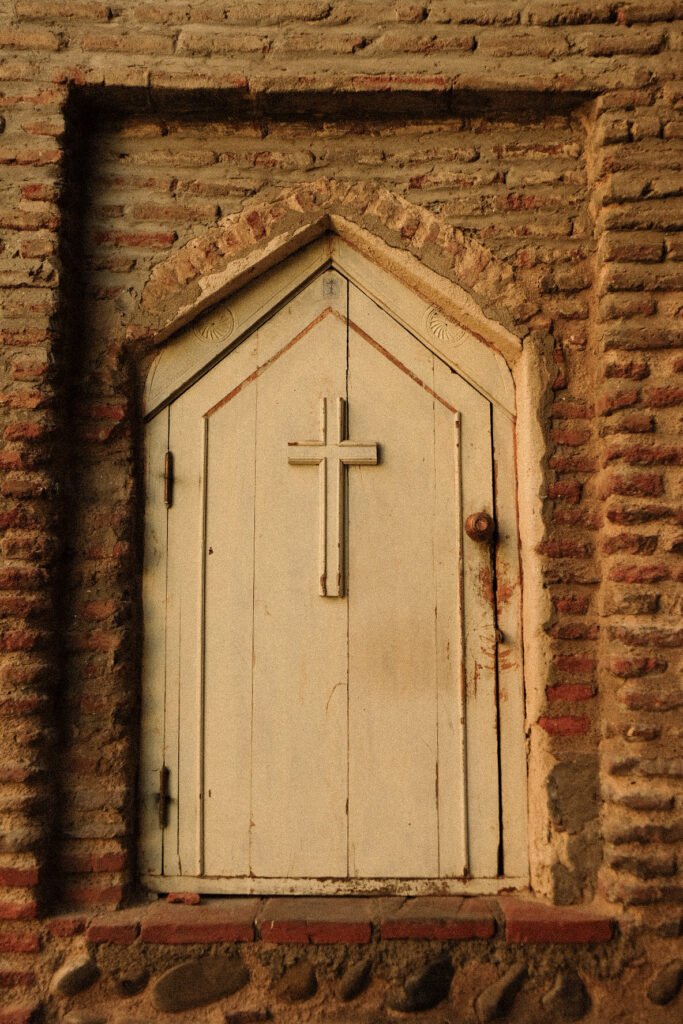

ジョージアにある多くの教会を写真に収めることができなかった。境内に入る前に女性は頭にスカーフを巻き、肌の露出を避けるためスカートの人はパンツを履くか大きなスカーフを腰に巻き、写真は禁止。この土地の人が大切にしている場で、その規則を破る気にはなれなかった。でも少しだけ、後悔している。こっそりと撮ってしまえばよかった、そう思うくらいに、あんなに心震えていたことは覚えているけれど、その色や、モチーフ。少しずつ内部の記憶は薄れて行ってしまう。でも多分この寂しさがまた自分を旅させる力にするんだろうなとも思う。どんなに撮っても、書いても、描けない現地での体験があってそれを味わうために。

夏の午後の日差しに照らされる教会、内部は散乱し遺構のようになっている。今は使われていないようだけれど、その天井画は今もまだ美しく現存していた。ジョージア正教の宗教芸術群は本当に面白かった。表情の乏しい聖人や神が描かれているイコンに対し、装飾の細やかさや絢爛さ。塗りの新しいものは青や金が綺麗でまるで宇宙のようだったし、経年し、色褪せたテンペラの風合いは布地のような穏やかさ、いつまでもずっとその中にいたかった。もっと見ていたかった。

ジョージア正教はイコンがほとんど、イコンとは主に東方教会のキリスト画のこと。ルネサンス以前の、神に人の感情を宿らせる以前の宗教芸術で、表情が乏しく、フォルムも不自然さがある。反面、ロシア正教には宗教芸術としての絵画がいくつもかかっていて、人間味に富んだキリストやマリアの表情が教会でひしめき合っている。ソ連支配下にあったジョージアでも、宗教的な背景が守られていることの凄さ、大切にしているんだということをひしひしと感じる。

鮮やかな花の咲き乱れる日曜日の教会、人々はミサに訪れ讃美歌に身を包む。

柘榴の実が大きくなってきた。

物理的海に隔たれた日本と違い、大陸ではどこか多様という言葉がより一層、魑魅魍魎とした緊張感があった。国境や国籍の先にある一個人として向き合いたいと思う私の気持ちに反し、既に人も文化も混じり合った土地ではより故郷やアイデンティティへの帰属意識も強く感じた。もっともっと、世の中が交わっていくんだろう。いつもどこかに目の前の他者の文化背景への理解があれば…違くても仕方ないって、なって行けたらいいなと思う。私も、なるべくいつも目の前に、小さな平和を築いていたい。