翌日、流石に身体が疲れていた。それでも急いで支度をし、近くにある別のB&Bに向かった。通されたのは家族の住む2階の部屋で、小さいけれど清潔、家庭の人が手をかけたパリッとした心地よさに心底ほっとした。荷物を置き、ちょっと座ったならもうそこに居たくなってしまいそう…けれど今日こそ湖畔で過ごそうと決めていたので、水着を下に着込んでセヴァン湖へ。つくづく、寂しい街だな、と思う。何にもない広い公園(未満)には細いポプラの木がポツンと立ち、銀色の葉をカラカラと揺らす。

セヴァン湖畔沿いは、家族連れやカップルで賑わっていた。海のないアルメニアの人々にとって、セヴァン湖の湖水浴は夏の風物詩のよう。水は透明で、ふく風が冷たいし足だけにしようかと思っていたのに結局、すいすいと、肩まで浸かり水の流れに身を任す。水の中にいることが好きなので、セヴァン湖で泳ぐなんていう経験ができて嬉しいなぁと思う。でも長くは浸かっていられず、浜へ。空気は冷たくても、標高の高さを感じる強い太陽の光がジリジリと痛い。しばらく風に吹かれていたけれど(淡水のいいところ)シャワーを浴びにゲストハウスに戻った。

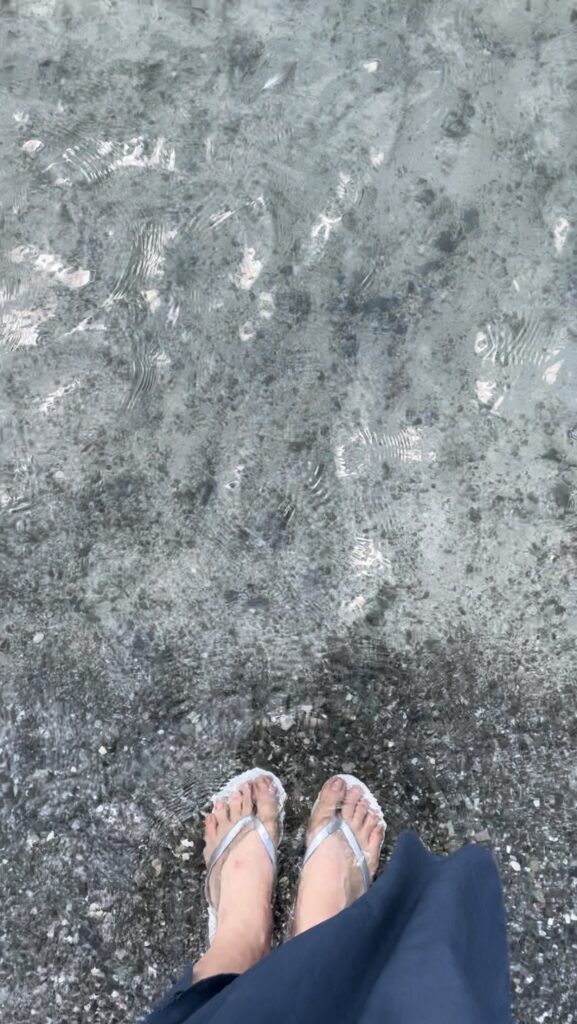

今日の夕食はここ寂しさを感じるセヴァンの街で一番ホットなカフェ・Bohem へ。セヴァンに住む若者たちが自由に表現するコミュニティセンターのような、文化的社交場という感じ。個人と公共の合間で、セヴァンの若者や街の人の居場所として機能していることがはっきりと感じられた。(アルメニアで訪れた街ではどこもそういう若者を支援する場が外に開かれているのが印象的だった)働いているスタッフの子も若い子で、小さい空間にピアノやドラムセット、天井にはぎっしりと芸術家の肖像や絵画、本が積まれ、創作した小物が売られている、お洒落なごちゃごちゃ感。可愛い。数年前、日本に比べ国民数が少なく、高税・高福祉国家の北欧・フィンランドに訪れたときも、公共が個人のようにお洒落で、市民に機能している景色を新鮮に思った。それとはまた異なるけれど、ちゃんと街の人が大切にしていること、皆のためになっていることが感じられるのは、見ていて気持ちがいい。

まだ夕方、人のいない静かなカフェの扉が開くと、地元の若い子が入ってきてスタッフの子とハグを交わす。私には持ち合わせていない親密さ、空気が明るくなった。私はセヴァン湖の名物・シグという淡水の魚を注文すると、大きな魚が丸々と出てきた驚いた。味付けはあっさりとしていて、盛り沢山の野菜やポテト、アルメニアの料理は素材の優しい味とスパイスの香味が程よい。地元のおばさんがキッチンに立っているようで、家庭の人の出す優しい味付け、そういうもの触れられることが旅の尊さだ。お腹がいっぱいだったけれど、他のメニューも気になり結局、アップルケーキも注文する。素朴な粉っぽいケーキ。こういうのが一番美味しい。

どこからきたのと尋ねられたので日本だと答えると合気道の絵が描かれたワインボトルの花瓶を机に置いてくれる。日本と聞いてすぐに合気道を連想できるなんて…!外に出ることは同時に内を知らされることだ。横柄に自慢するのは違うけれど、いつも健全なナショナリズムを持ち合わせているべきだなと、この旅で何度も思う。

美味しいワインと温かな料理の夜だった。

次の日、清潔な布団に心地の良い部屋、よく眠れた。日差しの差し込む明るいリビングがあり、キッチン朝食の支度をする。八百屋さんで買った黄桃、とても安かった。瑞々しくて、甘い。時間を過ごしながら、再び動き出せる気分だった。セヴァンの街の奥には、ジュラシックパークのような荒野が広がっている。どんな大地なんだろう…東側の湖水は保護地区になっているところもあるくらいに水が綺麗だそう。確かに丘に登った時、東の沿岸はエメラルドグリーンが続いていた。

そんなことを思って、朝食を済ませると自転車を借りてみることにした。ブレーキをかけるとキー!と金切り声のような音のするオンボロな自転車を漕いで、東の湖畔沿いに建つハイラバンク修道院(Hayravank Monastery)まで向かうことにした。まずはセヴァンの街からセヴァン湖沿いへ。そのまま車道を走らせる。どこまでも青い世界、気持ちいい。

1時間半くらい漕いだところで、車道から湖畔に抜ける細い道を入ってみると、ふた家族ほどが湖水浴を楽しむ長閑な夏の風情があった。セヴァンの街からすぐの湖畔よりもずっと小さく、隠されていて、水の透明度も増した。

りんご休憩をして、再び道を走らせる。8月のアルメニア、日差しが強く、全てのものの輪郭が明瞭で、景色がバキバキと音を立てるように強いコントラストをしている。乾燥地帯にある強固な草花たちも流石にぐったりして見えた。

保存地区のあたりに来ると、さらに水は透明に、そして薄い青色の湖のはるか奥には紫がかった山々が連なる、不思議な光景だった。

葦のなる小さな入江で私も休憩することに。足をつけ、そのまま、湖に手招きされるように奥まで。日差しを浴び熱った身体にひんやりと、冷たい水が行ったり来たりする揺蕩いの中で力を抜くのが心地いい。

暑さによる気だるさは、水の冷たさでずいぶん回復した。そこからは沿岸沿いの車道から少し内陸の道へ入ることに。ポプラ並木の坂道をなんとか上がるも、限界。自転車から降り、引いて登る。小さな村をつなげるガタガタの一本道を走る。周囲には石を積んだ家々が点在し、畑や酪農の暮らし、素朴な空気。アジアとも違う、でもヨーロッパとも違うように思う。ここにもまだ薔薇色のトゥファが使われる建物もあった。

道すがら幼い少女がそれは不思議そうな表情でまんまるな目を瞬きもせずに私を見つめ、”バレフ”と、言ってくれた。(アルメニアでこんにちははバーレフ・ジェスだが実際はバーレフとカジュアルにいうことも多かった。)もうしばらく進むと、道の先には小学生くらいの男の子たちが自転車に跨っている。私が”バーレフ”と言い過ぎ去ると、ものすごい速さで抜かしてくる。笑 結構な距離をついてきた男の子たちに手を振って、私はもう少し、もう少し、最後の一本道を走らせると、道の先に女の子が二人いる。きっとさっきの男の子たちと同い年くらいだろう。手を繋いでいた二人のうち、一人の女の子が突然くるりと、舞踏会で踊るお姫様のように一回転、スカートがふんわり揺れる。まるで小さなお花が舞っているみたいで、そこだけ空気もふんわりと優しくなる気がする。私は夕方の色をし始める気配に焦りながら自転車を漕ぎ、カメラを構えることもできなかったけれど、あの一瞬の柔らかさに、なんだか泣きたい気持ちになった。小さく”メルシー”と唱え、その子たちを通り越した。(アルメニア語の”ありがとう”は長いので、フランス語で”メルシー”を使うことが多い)

いつもそういった、目的地と目的地を繋ぐ道中、偶然のなかで出会う物語が脳裏に残る。

道の先、とうとう、とうとうハイラバンク修道院(Hayravank Monastery)に着いた。9世紀に建てられた古い教会、従来薔薇色のトゥファはどす黒く、古い建物らしく灯り取りもわずか、境内はずっしりと重く、おどろおどろしさがある。ここにも修道院の壁や周囲の石、あらゆるところに無数の十字架が彫られていた。”アルメニアの祈り・昔” に関してはまた別に。

重たい修道院の裏には、葦原と青い湖、夕方の風に揺れる水面、その先に緑の広野が広がっていた。

日が長いといえども、あまりのんびりしていられない。もうすでに世界は黄昏色に染まりつつあった。私は再びセヴァンの街に戻らないといけない。(既に信じられないほど疲れていた)ハイラバンク修道院を後にし、沿岸の道を走らせていると小さな売店がある!実は、喉がカラカラだった。吸い寄せられるようにガゾリン(お水と、ビール。笑)を買って、外に出ると、レジを打っていた小学生くらいの少女が出てきてハートのガレットを差し出す……え、私に?いいの?と、咄嗟のことに驚きつつも、メルシー!と受け取ると可愛い笑顔が返ってきた。あのハートのガレットのことを、私は生涯、忘れられないだろう。私はなにもしていない、でもいつも、誰かの優しさで旅をしていた。ある時に、予想もしないような優しさに出会うと胸がいっぱいになった。受け取った優しさを、私もぐるぐると誰かに回していくんだ。

あとはひたすら、走る走る。

夕陽が差し込み、暖色のベロアが連なるような紫色の山並み。私はその麓の、金色の野を走る。すると、道の先に二つの黒い影がある。村に住む親子だろう。その親密な、二人の影を、邪魔したくなかった。自転車を降り、手で押しながら、少し距離を開けて歩く。夕方、金色の野を歩く今日みたいな日がいつか、彼女のノスタルジアになるように思ったから。

カタカタカタカタ、この自転車を9時間も漕いで、私ももう、ままならない足と、意識のなかにいた。

とっぷりと日が暮れた頃、自転車をセヴァンのゲストハウスに返した。おじさんにハイラバンクまでいったよ!と伝えると、驚いた表情をしてハイタッチをしてくれた。無事、自転車も返し、ほっと安堵と疲労困憊。まずはシャワーを。そのまま眠ってしまいたかったけれど空腹も限界に。まだやっている近所のアルメニア料理の食堂に行ってみることにした。

ケバブと、豆のオムレツを頼むとものすごい量がきた。ケバブは炭火で焼かれ、大きなポテトがごろごろと。緑豆とディルのオムレツも、これでもかというくらいに豆がたっぷり、油でしっかりと焼かれている。ヘビー級だけれどこってりとした味の濃さはなく、素材の味が楽しめるのがアルメニア料理の特徴。テーブルに添えられた赤いお漬物のようなものは、私には独特な酸味が苦手だった。あとから調べるとカラマタオリーブというギリシャ・カラマタ地方でとれたオリーブはこんなふうに赤みを帯びたオリーブだそう。あくまでカラマタ地方で採れたものだけをカラマタオリーブと言うようだけれど、アルメニアもギリシャ同様に乾燥した地域なので、こちらでも同じような品種のオリーブの栽培が主流なのかもしれない。

店内にもアルメニアらしさが表れた、無骨なペルシャ調の空間。

短い滞在ながらも青く神秘的なセヴァン湖に触れることができ、アルメニアに対する感情が変化した。郊外の寂れた街、ソ連の影、ところどころ目にする戦争の気配、長閑な暮らし、自然。自然、むき出しの自然がまだ残る土地だった。ここが変化するのもそう遠くはないだろう。素朴さを求める方が、難しい世界。でもどうだろう、素朴さのなかにある豊かな世界に、少しでも平和な方に、人々が向かってゆけますように。次の日、少し北へ。森林の街・ディリジャンへ向かうことにした。