日々のこと。

友人が新築を建てているそう。そ、そんな歳なのかと驚きつつ(戸惑いつつ笑)、家づくりの相談に花を咲かせた。そこで盛り上がったのがモリスの蔦紋様の壁紙のこと。基本的には後からポスターなど飾っても喧嘩しないようシンプルな壁紙がいいけれど、調べてしまう空間画像はモールディングとモリスの壁紙ばっかり…トイレや書斎などある一区画だけモリスを取り入れるのもいいねと盛り上がっていた。

モリスは19世紀、産業革命後の飽和的に工業化するロンドンで、人の創造した芸術が暮らしをつくること”アーツアンドクラフツ”を提唱した芸術家であり、思想家だ。20代前半の私に、その思想は深く刺さり傾倒したこと、ここでもう一度思い出そうと思った。

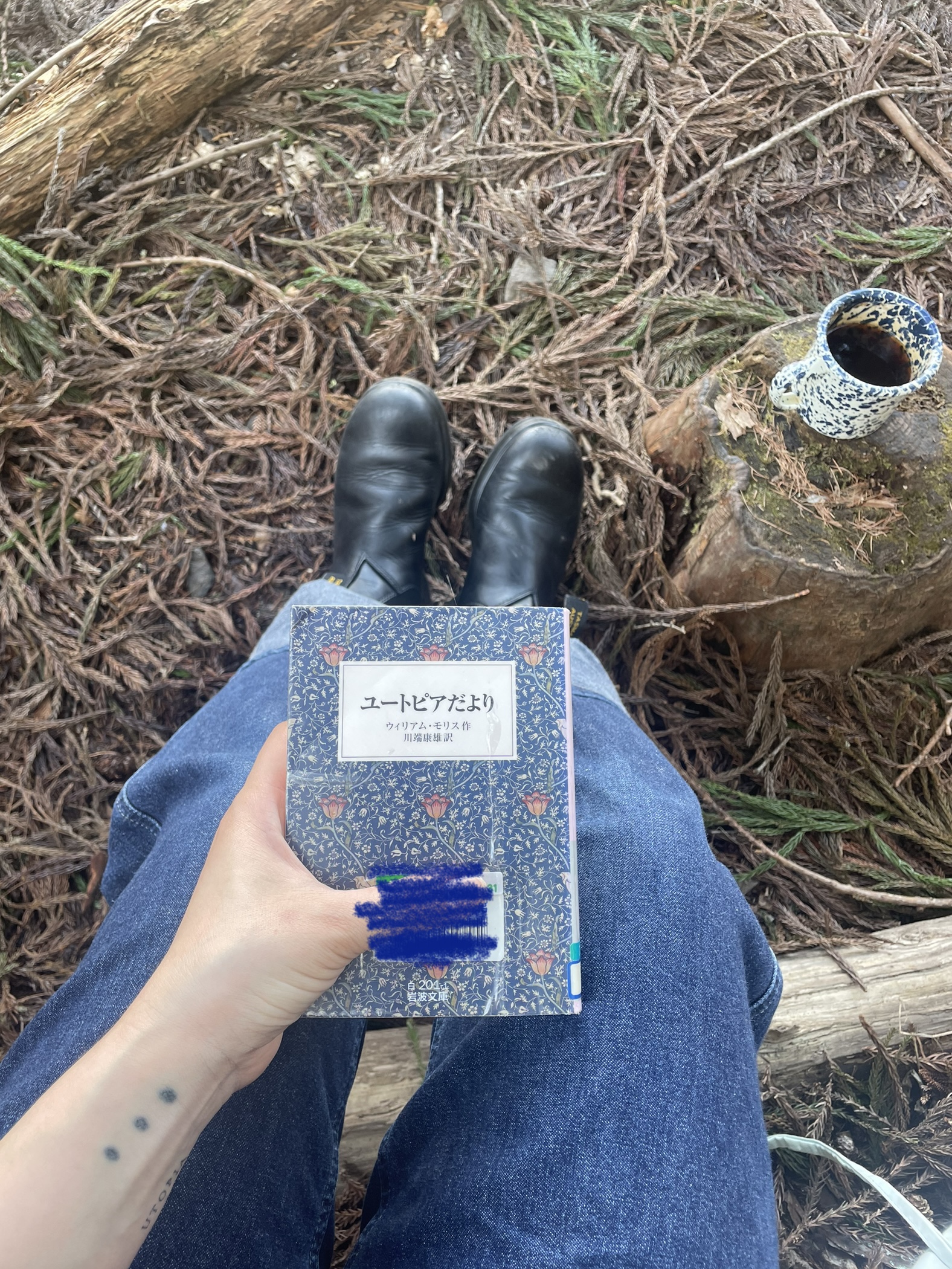

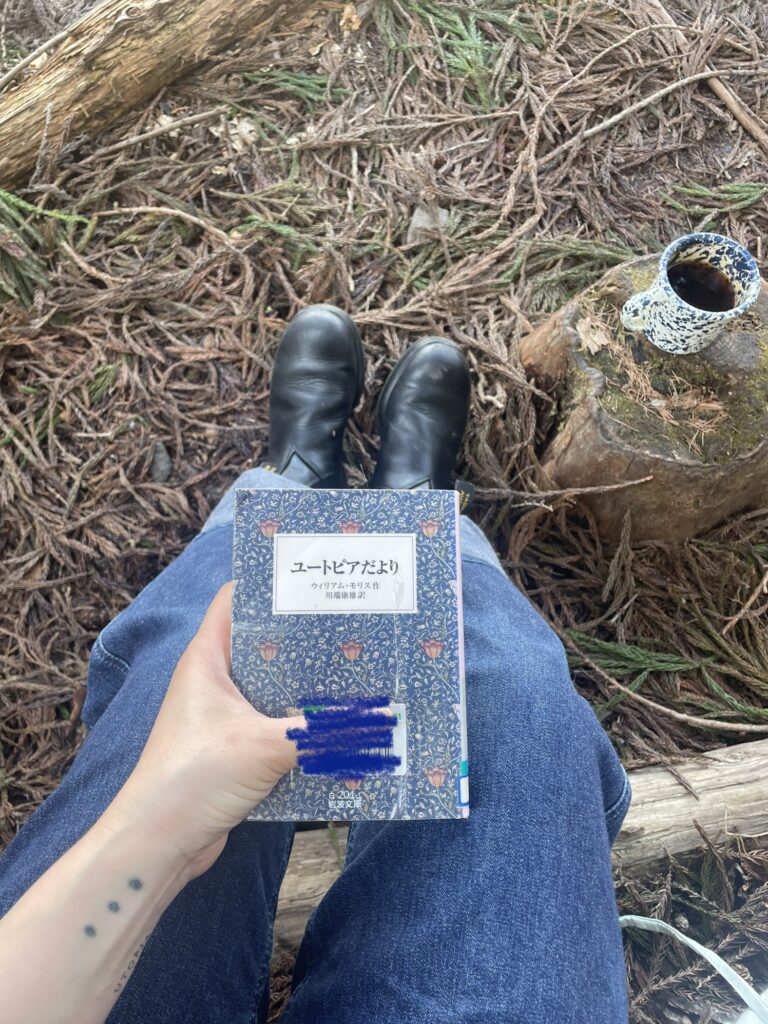

”それは思いもかけないほど急激な変化でした。人びとは農村に群れをなしてなだれこみ、いわば野獣が獲物にとびかかるかのように解放された土地にとびこんでいったのです。そしてあっというまに、イギリスの村々は十四世紀以来かつてないほど人口が増えたのです。そして依然として急速に増えつづけていました。 田舎へのこうした侵入はあつかいがむずかしいことで、人びとがまだ階級的独占のくびきのもとにあったら、大いに悲惨な事態を招いていたことでしょう。しかしじっさいには、事態はすぐに正常化されていったのです。人びとは自分がなににむいているかに気づき、失敗するのが目に見えている仕事にわざわざ首をつっこむのはやめました。町が田舎に侵入したのですが、しかし侵入者たちは、昔の戦争のときの侵入者たちのように、その環境の影響に屈して、田舎の人になったのです。それから今度は、町の人間より数が多くなると、町の人びとにも影響をおよぼしました。そのため、町と田舎のちがいがますますなくなったのです。そしてじっさい、あなたが最初に味わわれた幸福でゆったりとしていて、それでいて熱のこもったくらしを生み出したのは、町育ちの人びとの発想ときびきびとした気風によって活気を帯びた田舎の世界だったのです。” 引用元:ユートピアだより 岩波文庫 ウィリアム・モリス著

まるで現代のよう。全体的に超理想主義かつ空虚さもあるけれど。真実、現代と変わらない問題への指摘の数々に、まるで預言者のようで、百数十年経つというのに、私たちはまだその葛藤の中にいるらしい….(そろそろモリスも生まれ変わってるのでは?)。

芸術家はいつの時代も、この世の真意に気づき、切望する。芸術、特に絵画にのめり込んだ20代のこと、この本を読みながら思い返す。美しいものを具現化できると同時に、真意に向き合う柔らかな勇者たち、多分、その背中を追いかけたかったんだ。芸術を前にするとどうしたらこんなふうに美しく生きられるのだろう、どうしたら和やかな社会を、平和を、創造できるのだろうと、理想主義な私はどっぷりその思想にハマった。足元の、たったの自分の平和すらも、叶えることが難しいというのに。

あの頃のような極端で禁欲的な姿勢からは、私自身の平和は生まれないと、やっとそこから抜け出せたように思うこの頃。多少の文明に感謝して、好きな服を着て、お気に入りの香りを纏っておくこと。でもあの頃の全てだったお金では得られないただ在るもの、夏の夕焼けの美しさ、水の揺蕩いや揺れる木々の下の木漏れ日の喜び、そういった眼差しは自らの根幹となったようで変わらずに今も日々を満たしてくれる。何もかもの矛盾に疲れ、何も手につけられないで生きることをやめてしまわないようにと、この生活のなか、目を瞑ってしまうことがたくさんあることも分かってる。できないこと失望せず、できることを探してみる生活。

”誰かの心をほのかに灯す、美しい仕事を創造したい。” それが昨年、散々歩き回る中で湧き出てきたキーワードだった。でもそれを繰り返しながら最近は”誰かの創造したものごとで私の生活を構築したい”とも、思う。

なるべく本物、哲学のあるものを。

丁寧さを感じるものを。

愛のあるものを。

少しでも誰かの生が宿る仕事によって私自身生かされたい。

今住む家の近くに可愛い無人販売所があって、本当にお野菜が美味しい。誰かが、丹精込めて作った野菜はこんなに甘くて美味しいこと、野菜のおいしさがこんなにも日々の喜びになってくれることを、知った。また休日に、作業をするのに気分を変えたくて山の奥のカフェへと車を走らせ、美味しい珈琲とケーキ、心地よい音楽と時々の話し声、丁寧なものに満たされることも。

紛い物、大きな渦の中のものじゃなくて、ちゃんと愛・哲学のあるものになるべく公正なお金を払いたいから、やっぱりお金は必要だとつくづく思う。(ユートピアだよりでは描かれた理想郷にはお金という概念は消えていたけど)お金で買えないたくさんの喜びを知っているけれど、ちゃんとお金を支払いたいから、私自身お金を生み出していかないとな。分かっているんだけど、難しい。